- ホーム

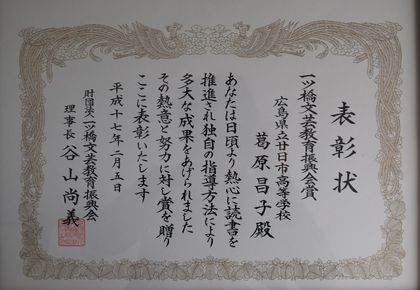

- Works 2001〜2011「読書への誘い」

Works 2001〜2011「読書への誘い」

2001年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

2002年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

2003年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

第61号〜第95号2004年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

2007年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

2008・2009年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

2010・2011年度「読書への誘い」紹介した詩・文章 一覧

第13号

『ソロモンの指輪』(コンラート・ローレンツ著・日高敏隆訳・早川書房・1998年刊)

『ソロモンの指輪』(コンラート・ローレンツ著・日高敏隆訳・早川書房・1998年刊)

生後まもないハイイロガンの雌のヒナは、私のふと洩らした言葉に挨拶のひと鳴きを返した瞬間から人間の私を母親と認め、よちよち歩きでどこへでもついてくるようになった……。

“刷り込み”などの理論で著名なノーベル賞受賞の動物行動学者ローレンツが、けものや鳥、魚たちの生態をユーモアとシンパシーあふれる筆致で描いた、永遠の名作。

第12号

『パパラギ—はじめて文明を見た南海の酋長ツイアビの演説集—』(岡崎照男訳・立風書房・1981年刊)

『パパラギ—はじめて文明を見た南海の酋長ツイアビの演説集—』(岡崎照男訳・立風書房・1981年刊)「パパラギ」とは、サモア語で「空を打ち破って来た人」という意味。

第11号

『すいかの匂い』(江國香織著・新潮文庫・2000年刊)

『すいかの匂い』(江國香織著・新潮文庫・2000年刊)あの夏の記憶だけ、いつまでも同じ明るさでそこにある。

第10号

『四十一番の少年』(井上ひさし著・文春文庫・1974年刊)より「あくる朝の蝉」

『四十一番の少年』(井上ひさし著・文春文庫・1974年刊)より「あくる朝の蝉」

この本には、少年の持つ夢の切実さを描いた三つの作品(「四十一番の少年」「汚点」「あくる朝の蝉」)が収められている。

これらは、一家が離散し、仙台にあるカトリック系養護施設に入れられた作者の、少年時代の体験に基づいた、自伝的要素の濃い小説。

第9号

『サボテン家族論』(宮迫千鶴著・河出書房新社・1989年刊)

『サボテン家族論』(宮迫千鶴著・河出書房新社・1989年刊)

家族って何だろう…と、考えたことはないだろうか。

明快な答えはすぐに出てこないが、それはあなたが自分の在り方を手探りし始めたことを意味する。

広島生まれのひとりの画家の、家族に対する考え方はどのようなものだろう。

第8号

『ボッコちゃん』(星新一著・新潮文庫・1971年刊)より「おーい でてこーい」

『ボッコちゃん』(星新一著・新潮文庫・1971年刊)より「おーい でてこーい」

ショートショートというジャンルを知っていますか? SF(=サイエンス・フィクション)の系列ですが非常に短く、スマートなユーモア、ユニークな着想、シャープな諷刺が命です。

とっておきのショートショートを、おひとつどうぞ。

第7号

『新・知の技法』(小林康夫/船曳建夫編・東京大学出版会・1998年刊)

『新・知の技法』(小林康夫/船曳建夫編・東京大学出版会・1998年刊)

東京大学教養学部のサブ・テクストとして編まれた『知の技法』がベストセラーになったのは、1994 年のことだった。

大学のテキストとしてだけでなく、多くの人の関心を引いたのは、方法としての「知」のあり方を真っ向から取り上げたものだったからである。その後、『知の論理』『知のモラル』と続く三部作となった。

『新・知の技法』はその『知の技法』の「新・ヴァージョン」である。

第6号

『影との戦い ゲド戦記』(アーシュラ・ル=グィン著・清水真砂子訳・岩波書店・1976年刊)

『影との戦い ゲド戦記』(アーシュラ・ル=グィン著・清水真砂子訳・岩波書店・1976年刊)

科学の代わりに魔法の発達した異世界。血気にはやる若者ゲドは、修行中に、傲りと妬みの心から禁断の呪文を唱え、死の国の影を呼び出してしまう。その影との激しい戦いを通じ、影とは向き合うべき自分の負の部分だと知る。

光と闇の世界の神秘に触れ、人生の真実に目覚めていくという人間の内なる世界と、その心の成長を象徴的に描いた作品。

第5号

『嘘ばっか—新釈・世界おとぎ話—』(佐野洋子著・講談社文庫・1998年刊)

『嘘ばっか—新釈・世界おとぎ話—』(佐野洋子著・講談社文庫・1998年刊)

絵本『百万回生きたねこ』の作者の手にかかれば、お馴染みのおとぎ話も、ほら、このとおり。

別の角度から見れば、ものごとも違って見えませんか?

第4号

『ことばが劈かれるとき』(竹内敏晴著・ちくま文庫・1988年刊)

『ことばが劈かれるとき』(竹内敏晴著・ちくま文庫・1988年刊)

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休