沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

ゲシュタルト療法

クリアリング ア スペース(Clearing a Space)

2017/02/20

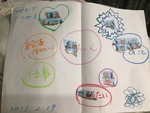

GNK主催のゲシュタルト療法ベーシックトレーニングコース第11回2日目は、「クリアリング ア スペース」から始まりました。1枚の画用紙の真ん中に、自分で自分を呼ぶ時のしっくりくる呼び方を、しっくりくる色で書きます。そして丸で囲む。次に、今、心に浮かんでいる「気になっていること」を、これまたしっくりくる色を選んで好きな位置に書き込みます。そして、また好きな色と形で囲む。他にもう気になることはないかと自分の中を探り、同じように書き込んでいくのです。

「気になること」と言われて、まずは気がかりな「嫌なこと」が浮かんだのですが、次第に、気になっている「楽しいこと」も浮かんできました。最後に「馴染みのある感覚を書き入れてください」と言われ、右下にもやもやする気持ちを紺色でぐしゃぐしゃと書き込んだのですが、その気持ちは「気になること」全般に対してではなく、「嫌なこと」がクローズアップされて生じていることに気づきました。「嫌なことばかり」ではないのに、どうも気持ちは「嫌なこと」に引きずられている、ということに気づいたのです。

「気になること」のうち、「嫌なこと」に対してはトゲトゲの形で囲みたくなり、愛情を感じるものに対してはハートの形で囲みたくなりました。

そうして「一旦、その、気になることを、横に置いてください。」と言われ、少し自分から切り離して「眺める」ことができました。ピッタリ自分に張り付いているように感じられていた「気になること」から少し離れられ、心に余裕ができました。

「気になることはこのようにして、横に置くことができるということを覚えていてくださいね。」と言われ、…そうか、こんなふうにして「気になること」との膠着状態から脱することができるんだ、ということを知りました。

「買い物メモと同じことですね。書き上げたら、実際に店先まで出向いて買うまで、ちょっと忘れていることができる。必要な時にメモを取り出せばいいのだから。書き上げるとそれで、必要な時まで忘れていることができるのですね。」

ふむふむ、そういうことか。それに、特に何が気になっているのかも一目瞭然。私の場合は、トゲトゲの形で囲まれたことがら。

これはフォーカシングの一つの所作のようで、「 気がかりやその〈感じ〉から適切な距離をイメージしてみる」ことだそうです。「悩む」とは気がかりや〈感じ〉を近くに 持ちすぎていること。適切に距離がおけたら、気がかりを「冷静に」眺めることができるというのです。

それでは、ゲシュタルト療法はフォーカシングとどこがどのように違うのか。

凛さんは、まだはっきりとはしない「もやもやしたもの」や「言葉で言い表すようになる前の感覚」をフォーカシングでは、フェルトセンスと呼び、それを探ったり、味わったりというところは共通点であるけれど、「では、それをここに置いてみましょう、というように『視覚化』するのはゲシュタルト(療法)」と説明されました。フォーカシングはそういった「視覚化」はしない、と。

もやもや感を視覚化して、一旦自分から切り離して眺めていると、それ自体が動き出して形や意味が変わっていく…、ということがゲシュタルト(療法)では、よく起こります。気持ち悪く感じていたものが、それほどでもなくなったり、別の物に形が変わって、「そういうことか!」という気づきが生まれたり。

このダイナミックさはゲシュタルト(療法)特有のものである気がします。逆に、微細で繊細な感覚を探っていくのがフォーカシングの特性、という理解を私はしました。

そのあとワークを受けて、途中で、「現実的な問題としての関わり方という問題もあるけれど、今ここでは、ゲシュタルトでできること、つまり、まこさんがその人への関わりをどうしたいのか、ということを扱いたいのですが、いかがですか?」と提案されて、これにもはっとしました。…そうか、ゲシュタルトでできることは、問題と感じていることに、私がどう関わりたいのかを明確にすることなんだ、と。

このような整理の仕方は、チェックインの時に「ゲシュタルト(療法)は万能ではない」と言われたことにつながります。それは、他の療法との関係だけでなく、ゲシュタルト(療法)はどのようなことがらを扱えるのか、ということ。

第11回は、残り1回を前にして、ゲシュタルト療法に対してさまざまに整理することができたという意味で、本当に豊かな2日間でした。有村凛さん、ありがとうございました。

ゲシュタルト療法

ゲシュタルト療法は万能ではない

2017/02/19

今月のGNK主催のゲシュタルトベーシックトレーニングのファシリテーターは、有村凛さんです。1日目が終わったところですが、昨日1日だけでも、色々な気づきがありました。

まず、チェックイン(ワークの開始)で、凛さんが言われたのは「ゲシュタルト(療法)は万能ではない」ということ。一つの療法でOKであるならば、世の中にさまざまな療法がある必要はない、と言われて、それもそうだと思いました。凛さんはフォーカシングも学ばれている方なのですが、他を学ぶことで、両方の良さが際立つ、とも。

これまで「ゲシュタルト(療法)は凄い!」という言葉を聞いても、「ゲシュタルト(療法)は万能ではない」などと、一見ゲシュタルト療法の限界を示唆するような言説は初めてだったので、ちょっとびっくりしました。

でもそれはゲシュタルト療法を否定する言葉ではなくて、ゲシュタルト療法を軸としながら、何ができるかを探求することを意味していました。

私のCFO(クライエント・ファシリテーター・オブザーバー)体験も、本当に私に必要なアドバイスをいただきました。Iさんがクライエント役をやってくれたのですが、Iさんとこれまで一緒にワークを受けてきたこともあり、それから考えると意外な言葉がIさんから出てきた時に、私は「え?そうなの?」と素直に、感じた疑問を口にすることができず、表面的に淡々と進めてしまいました。それを「まこさんらしさが、まるで出ていなかったファシリだった」と指摘されました。

最初は何を言われているのかわからなかったのですが、つまりは私が「自己一致」せずに、そして「敢えて危険を冒さずに」無難に進めてしまった、ということだと理解できました。

私の知っているIさんらしくないことを「え⁈そうなの?」と指摘できるのは私だからこそできることなんだから、それをスルーせずに問うことがIさんと「我と汝の関係」で向き合うことだったんだ…とあとで気づいた次第。

どんな状況でも自然体で、ということなんですね。自然体で我も汝も大事にすること。言うのは簡単ですが、いざ、実行しようとするとよくわからなくなる。自然体で、って意識すると遠ざかるような気がする。

意識せずに自然体でいること、なんてホント、修行僧の修行のようですね。

それにしても「まこさんらしくないファシリ」だなんて。午前中に感じた私の雰囲気をもっと感じられるように、もっと自分を出していいんだよ、という意味だったのですが、「ファシリテーターの数だけ、異なるファシリがある」中で、どんなスタイルを私は編み出していったらいいのか、そんなヒントをいただけたアドバイスでした。

ゲシュタルト療法

ゲシュタルト仲間

2017/02/18

今日明日は、GNK(ゲシュタルト・ネットワーク・関西)主催の「ゲシュタルト療法ベーシックトレーニングコース」の日です。2016年度は、4月から毎月1回の土日で行われてきましたが、残り2回となりました。基本、毎回ファシリテーターが変わり、「ゲシュタルト療法はファシリテーターの数だけさまざまなファシリがある」ことを実感してきました。

さて、今日はどんなワークになるのかな? と楽しみなのですが、いつも、1日目の夜はファシリテーターを囲みながら「親睦会」となるので、そこに、今年作った「牡蠣のオイル漬け」を持って行こうかと思っているのです。そろそろ食べ始められるかな、の頃で、本当はもうちょっと漬けた方がいいのかもしれないのですが。

こっそりと持っていって、夜になってから披露しよう…

その時だけの参加者が加わる時もあったのですが(外国人ファシリテーターを召喚した時など)、基本はトレーニングコースの固定メンバーで一年を過ごしてきました。そこで生まれた、なんだか家族のような、不思議な感情を伴った「ゲシュタルト仲間」。…何だろう、離れて暮らしても、今後、離れて生きていっても、相手の健やかな毎日を自然と願えるというような…。それは、自分の感情を、自分の辛さをワークで出した時に、その場に一緒にいて受け止めてくれた、という安心感。信頼感。自分が大事にされたという記憶。

こんなに安心できる場所があるんだ、というのはかけがえのない幸福だと思います。その場所は、固定された場所ではなく、参加メンバーの生み出す「心の場所」。「今、ここ」の充足感。

永遠に続くものではなくても、その幸せな記憶というのは身体の奥底に実感として残っていて、いつでもそこに立ち返ることができる。…ちょうど「トラウマ」の真逆の記憶。

その幸せな記憶は、プレトレーニング仲間にも感じますし、今のベーシックトレーニング仲間にも感じます。全く構成メンバーが異なるのですが。私が私に立ち戻れる機会をこんなにもたくさんいただけたことに感謝の気持ちも湧いてきます。

…ということで、ほんの気持ちの「牡蠣のオイル漬け」です。

絵本の世界

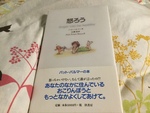

パット・パルマー著『怒ろう』(Anger can be healthy)

2017/02/17

昨日、生駒市立俵口小学校へボランティアに行くのに、小学生が興味持てそうな本を、カウンセリングルームに置いた本棚から探していたら、パット・パルマーの『怒ろう』が目に飛び込んできました。

怒っちゃいけない、なんて誰が言ったの⁉

あなたのなかに住んでいる おこりんぼうと もっとなかよくしてあげて。

これは、本の帯に書かれていたものです。…そうそう、怒りを身体に溜め込むからいけないんだなあ。これも小学校に持って行こうっと。そう思って鞄の中に入れたのですが、昨日出会った子は、自分のことをあれこれ話してくれたので、そして、話すことで自分の心を落ち着かせようとしていたので、この本は出番がありませんでした。…まあ、それは、別の機会でもいいことなので、構わないのですが。

「あなたは怒りを『悪い感情』だと思っているかもしれない。だけど、怒りは本当に『悪い感情』だろうか?

もしかしたら怒りは、私たちにだいじなことを教えてくれているのかもしれない。」

「ときとして怒りは、あなたをトラブルから救い、あなたの身体や心を守ってくれる。

怒りが、行動したり決断したりする勇気を、あなたに与えてくれることもある。

怒りによって、まちがった考えや不公平に気づくことだってある。」

「怒ってもいい。

だいじなのは、怒らないことじゃなくて怒りに支配されないこと。

怒りに支配されているとき、あなたの身体は固まっている。

顔が赤くなっている。歯をくいしばっている。顔がゆがんでいる。拳を握りしめている。心臓の鼓動が速くなっている。

そういうときは要注意。」

こんなふうに怒りについての話が進んでいって、最後はこんな言葉で終わるのです。

「あなたの怒りは、人を傷つけるためにあるのではなく、あなたを守るためにある。

そして覚えておいて。あなたの怒りは、あなた自身を、そして世界を、よりよいものに変える可能性を持っている。」

そう、怒りを溜め込まず、そして怒りに支配されず、上手に自分や自分を取り巻く周囲を変えていくエネルギーに転換できたら、こんないいことはないのです。

昨日はとりあえず、自分の怒りを外に出すことを促して、そして素直にやってみてくれて、それでちょっと心が落ち着いたみたいだったけれど、もし、来週も私が必要な状態だったら、今度はこの本を渡してあげよう。そして、怒りに支配されないで、自分の在りように関する選択権は自分にあることを伝えてあげよう。

「なんで自分ばかりがこんなに苦しいの? 他のみんなはこんなに悩んでなさそうなのに…」

そうね…私もそうだった。記憶にある限り、いつもいつも追い立てられているようで、胃がしくしく痛かったり、喉のあたりが締め付けられるように苦しかったり、他の人に興味が持てないというより、自分の苦しさでいっぱいで、余裕がなかった。

でも、大丈夫だよ。気づいたらもう半世紀も生きてきたよ。そして、子どもの頃の息苦しさは、大人の私にはなくなっているからね。あなたの今の苦しみは、いつかきっと他の人の苦しみをわかってあげられるものとなる。もう少ししたら、そう伝えてあげようね。だから、今を生き延びてね。

ボイスアート

自分のインナーチャイルドと出会う

2017/02/16

久しぶりにボイスアートのレッスンを受けに梅田まで出掛けました。「ゆっくり息を吐き切ると、自然と次の新しい息が自分の中に入ってきます。ボイスアートは、それを繰り返すことで自分の中を空っぽにして、本来の自分軸に戻る、ということを行うものです。」

ボイスアートマスターの、まやはるこ先生の穏やかな声に導かれ、無心になって、息を吐くこと吸うことを行なっているうちに、頭の中の余計な考えごとが消えていきます。…気づくと、ゆったりとリラックス状態の中にいます。

今日のメニューの最後に「自分のインナーチャイルドと出会う」というプログラムがありました。現在の自分から、40代、30代、20代、15歳、10歳、9歳、8歳…と、楽しかった子どもの頃の自分をイメージして、その年齢まで戻るという方法です。

「楽しかった子どもの頃」と言われて、困りました。…実は私は余り楽しかった子どもの頃の記憶がないのです。どんどん幼い頃に遡っていくと、3歳ぐらいの時の七五三の着物を着せられて、口をへの字にして、右足首を内側に折り曲げて突っ立っているおかっぱ頭の女の子が出てきました。

「その子の望むようにしてあげながら、輝く光で包んであげてください…。」先生の誘う声を聞きながら、私はその子を抱っこしようとして抵抗され、格闘していました。

「暴れないでよ、いい子だから…。」「あなたの悲しみ、怒り、全部分かっているから。子どもだった私は何もできなかったけれど、今の私は、大きくなって、いろんなこと経験して、あなたの悲しみも受け止めてあげられるから。」そう言ってなだめていると、3歳ぐらいの私は次第に静かになりました。

「…それでは、今の自分に戻ります。10歳、15歳、20代、30代、40代…はい、現在のあなたに戻りました。」

「子どもの頃のあなたを、左手で胸のあたりに収めてください。…はい、いつもそこにいますね。」

まだまだ癒されていない私のインナーチャイルド。でも、そのままでいいから、一緒に生きていこうね、と思えました。ボイスアートは、私にとって、無理なく今の自分を受け入れることができるようになるものです。

画像は、ボイスアートのレッスン会場からみた風景です。ビルに隠れているのは何でしょう? 赤い観覧車が見えますか? 昨日はよく晴れた、気持ちのいい一日でした。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休