沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

絵本の世界

クレーの絵に詩を添える〜『クレーの絵本』谷川俊太郎〜

2017/08/16

本の帯には「Art & Poem 響きあう絵と言葉のおくりもの」とあります。

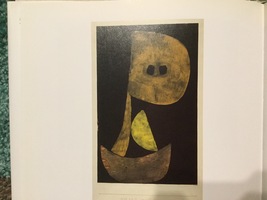

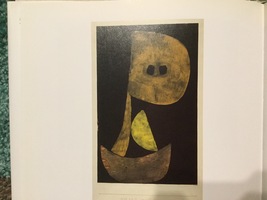

13 「まじめな顔つき」(1939)

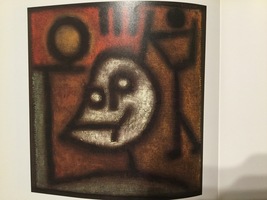

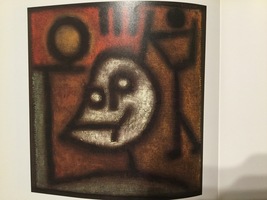

35 「死と炎」(1940)

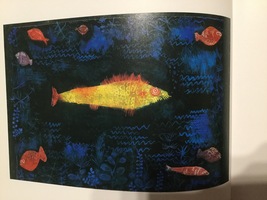

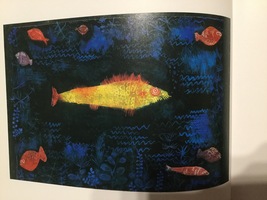

37 「黄金の魚」(1925)

講談社から1995年に第1刷が出ています。私が持っているのは1999年の第12刷。

パウル・クレー(1979−1940)の絵に谷川俊太郎が言葉を添えて、美しい詩絵本となりました。

クレーは音楽教師の父と声楽家の母、三歳年上の姉の四人家族の長男として、恵まれた環境に育ち、4歳で祖母から絵を、7歳でバイオリンを始めたそうです。ナチスによる迫害と、皮膚硬化症という奇病に苦しみながらも、目覚ましい創作活動を展開し、1940年6月、療養先の病院にて永眠。

絵と音楽と詩にあふれた生涯だった、と奥付の紹介にありました。

いくつかの、目に留まった詩と絵を紹介したいと思います。

13 「まじめな顔つき」(1939)

まじめなひとが

まじめにあるいてゆく

かなしい

まじめなひとが

まじめにないている

おかしい

まじめなひとが

まじめにあやまる

はらがたつ

まじめなひとが

まじめにひとをころす

おそろしい

この絵本の13番目の絵と、それに添えられた詩です。

昨日は8月15日、終戦記念の日でした。

それで、多分、目に留まったかと思います。

「かなしい」「おかしい」「はらがたつ」「おそろしい」といった感情を表す言葉。

一般的には詩では用いない言葉です。

悲しい時に「悲しい」と表現するのではなく「悲しい」情景を描写する、というのが「詩の作法」だからです。

けれど、あえて詩人はこの言葉を持ってきました。しかも、ひらがな表記で。

すると、どうでしょう?

「まじめなひとが/まじめにあるいていく」その姿が、滑稽で、そして妙に物哀しく、情景として浮かんできます。

「かなしい」は「悲しい」でも「哀しい」でも「愛しい」でもいいわけで。

どんな風に感じるかは、読み手に委ねられています。

漢字文化をベースにして、和語の持つ響きで奥行きを持たせた試みだと思います。

最後の連は、そういった「普通の人」が「普通に」人が殺せる恐ろしさを訴えていると思います。

そのような狂気に走るムードにならないよう、踏ん張らないといけないと私は感じています。

35 「死と炎」(1940)

かわりにしんでくれるひとがいないので

わたしはじぶんでしなねばならない

だれのほねでもない

わたしはわたしのほねになる

かなしみ

かわのながれ

ひとびとのおしゃべり

あさつゆにぬれたくものす

そのどれひとつとして

わたしはたずさえてゆくことができない

せめてすきなうただけは

きこえていてはくれぬだろうか

わたしのほねのみみに

1940年というと、クレーが亡くなった年ですね。

死の影を感じていたのでしょうか。妙に絵が暗いです。

それに反応してか、谷川俊太郎はこのような詩を添えました。

ボイスアートのまやはるこ先生が、「死んでいくときの描写は、『かぐや姫』のアニメ映画で上手に描かれていたと思う。あんな風に、だんだんとこの世での記憶がなくなって、感情が消えていって、無表情になる」と言われていたのを思い出します。

そうなんでしょうね。記憶を手放すから、感情の起伏もなくなり、何も感じなくなって、やっと「執着」から解放されるのかもしれません。

わたしの好きだったものは「そのどれひとつとして/わたしはたずさえていくことができない」と知りつつ、それでも、と願うのですね。

「せめてすきなうただけは/きこえていてはくれぬだろうか/わたしのほねのみみに」

それが「私」の残像となることを願ってしまう。かくも「私」から離れることは難しい。

37 「黄金の魚」(1925)

おおきなさかなはおおきなくちで

ちゅうくらいのさかなをたべ

ちゅうくらいのさかなは

ちいさなさかねをたべ

ちいさなさかなは

もっとちいさな

さかなをたべ

いのちはいのちをいけにえとして

ひかりかがやく

しあわせはふしあわせをやしないとして

はなひらく

どんなよろこびのふかいうみにも

ひとつぶのなみだが

とけていないということはない

最後は、表紙絵となっている「黄金の魚」です。

生きているということが、そもそも他の命をいただいていることで。

それを考えると、確かに、手放しで喜べるものなど、何ひとつないのかもしれない。

始まりがあれば終わりがあって。人との出会いもそう。

出会いがあれば、別れもあって。

そういえば、「出会いは選べないけど、別れは選べる」というようなことを聞いたことがあるような。

出会いは偶然に始まるけど、別れは…どんな別れ方をするかは、自分の意志で選べる、と。

「突然の失恋もあるから、それは違うよ」と言われそうだけど、でも、その場合だって、いろんな別れの兆候を「見ないふり」「気づかないふり」をしてきた自分がいるのだと思う。

でも…出会いも本当は自分の意志かもしれない。

会ったとしても、心動かされないと「出会えない」。

心動くためにはほんの少しでも、心に「余裕」というか…「余白」がないと、他の人が入ってこれない。

その「余白」をその人のために作ったのは自分、ではないだろうか。…という気がしてる。

どんなことも「私」が望んだこと、なのね。

ならば、今からは何を望もうか、と考えよう。

どんな今日を、どんな未来を創ろうかって考えよう。

亡くなる年まで絵を描き続けたクレーの存在は、私が何によって立つのか、を思い起こさせてくれました。

幸せをおすそ分け

子どものお盆帰省

2017/08/15

お盆に子どもが帰ってきました。

…「帰る」って言ったって、広島生まれの広島育ちなので、「帰る」感覚はないでしょうけれど。

ああ、そうか。親の私がいるところに帰る、感覚、かな?

「ただいま、帰りました。」という祖母へのご挨拶に、へえ〜とちょっと感動した母なんですが。

4日ほど居ると聞いていたので、前後は移動日だから、実質は中2日ね、と思っていたのですが、1週間居るというので、そう聞いた途端、なんか、ちょっと嬉しくなってしまった私です。(あ、やっぱり私、嬉しいんだ、と思いました。)

いろいろ聞きたいこと、ある。いろいろ話したいことも。いろいろ食べさせたいものも、ある。

…何を作ろうかねえ。…何食べたいかしらね? それを聞こうかしら。

なんか、私の中の、あれしたいこれしたいが、むずむず湧いてきた。

ああ、ダメダメ。まず聞いてからね。

生駒駅まで車で迎えに行って、顔を見たかと思うと、「キャリーバッグのコロが1コ壊れた」と言う。

今回、下宿を出た途端に気づいたそうな。バイト代が飛ぶ!と嘆く。

「私の同級生がキャリーバッグを直した模様をFacebookに投稿していたよ。」と情報をあげる。

私も「凄い!」と思ったけど、そんな、自分でできる気がしなかったので、微に入り細に入って投稿記事を読まなかった。…もう一度見直さないと、と考えている自分を意識する。

さて、この子はどうするかな?

子どもの顔を見た途端、杏樹(アンジー)が大興奮。

ぴょんぴょん跳ねて、歓迎する。

夕方のお散歩も、子どもが家にいるから行き渋って、トイレを済ませたら、早々に「帰ろう!」って引き返す。

ね、アンジー、全然世話もしてくれなかったのに、おまえ、好きなんだねえ…。なんでかなあ。

画像は、昨日の朝、トリミングに行って綺麗になったアンジー。向日葵の飾りが夏らしいでしょ?

ゲシュタルト療法

第3回 ゲシュタルト・アドバンス トレーニングコース〜室城隆之さん〜(2)

2017/08/14

前回の続きです。

続き

理論説明の時に、「技法の前に哲学があるので、どういった哲学からその技法が出ているのか、それを理解してほしい」と言われていました。

…なんでもそうですね。形を追っても、型のように真似するだけでは、何かの折に破綻をきたす気がする。

通り一遍の状況でない場合、対応できない気がする。

あ、今「通り一遍」なんて打ってしまったけど、「通り一遍」なんて意識でいるときはダメですね。

「見慣れたパターン」のように思えても、クライエントは違うし、状況も異なるし、…多分、真っさらな気持ちでクライエントの前に座らないといけない、気がする。

ゲシュタルト療法

第3回 ゲシュタルト・アドバンス トレーニングコース〜室城隆之さん〜(1)

2017/08/13

GNK(ゲシュタルト・ネットワーク・関西)主催のゲシュタルト療法アドバンスコースの3回目が始まりました。

続き

(本当は、トレーナー審査会の後半をまとめるつもりだったのですが、ホットなうちにワークのまとめがしたくなって、急遽予定変更しました。)

ファシリテーターは、室城隆之さん。ゲシュタルト療法学会の理事長をされています。

室城さんのワークは、ベーシックコースの時が初めてで、今回2回目。

1日目の昨日は、午前にまず理論学習。あ、テキスト持ってくるの忘れた!と思ったのですが、レジュメを用意してくださっていました。

「ゲシュタルト療法の基礎と実際」と題された、11ページものパワーポイント形式の資料。

ゲシュタルト療法

ゲシュタルト療法学会 トレーナー審査会

2017/08/12

ゲシュタルト療法学会のトレーナー審査会に初めて参加しました。

続き

いえ、審査を受けに行ったのではありません。

一般参加で、審査を受ける人のファシリテーターを見せてもらったり、ワークを受ける人になったり。

その上、なんと審査にまで加わる!のです。

…いいのかなあ…評価基準も定まっていないのに。という気持ちで一杯だったのですが、そういうきまりで。

ただし、一般参加も「ベーシックコース」までは終了していないと参加できません。

今回は3名の方が審査を受けるようで。スーパーバイザーも6名来られました。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

「心地よさを手にいれる〜「折々のことば」鷲田清一 #3517〜」

折々のことば。2025年11月7日のOさんの言葉。「片付ける」と考えるとげんなりしますが、「心地よさを手に入れ

-

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

「木を植えるときは〜「折々のことば」鷲田清一 #3500〜」

折々のことば。2025年10月14日のアフリカのことわざ。木を植えるときは1本だけでなく3本植えなさい。日よけ

-

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

「厳粛な別れ〜「折々のことば」鷲田清一 #3026〜」

折々のことば。2024年3月13日のG・K・チェスタトンの言葉。誕生は、死と同じく厳粛な別れなのである。

-

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

「不登校」のそのあとは?

コロナ禍を経て、小学生、中学生の不登校も増えました。まあ、「マスク登校」は仕方がなかったこととはいえ、人に接す

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休