- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- アロマオイル

沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

アロマオイル

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson2(1)

2017/07/28

昨日は、ナード・ジャパン認定校メディカアロマまで、レッスンを受けに行きました。

およそ月2回ペースです。

昨日のテーマは「異性体」。

「異性体」とは、「分子式が同じで構造が異なる化合物」のこと。

芳香分子の異性体では、香りや作用が異なってくるそうです。

芳香分子に関係する異性体は、「構造異性体」と「立体異性体」。

「構造異性体」とは、「同じ分子式を持ちながら異なった構造式で表される化合物の関係」。

「構造異性体」の中でも、「官能基が結合する位置や二重結合の位置の違いによって生じるものが「位置異性体」。

例として、「α−ピネン」と「β−ピネン」が挙げられていました。これは、二重結合の位置が違うものです。

「立体異性体」とは、分子が三次元構造のために存在するもので、そのうちの「幾何異性体」は「C=Cの両側に結合する2個ずつの原子または原子団が、それぞれ同一でない場合に生じるもの」だそうです。

C=Cを結んだ線に対して、同じ原子または原子団が同じ側にあるものをcis(シス)体、反対側にあるものをtrans(トランス)体と呼びます。

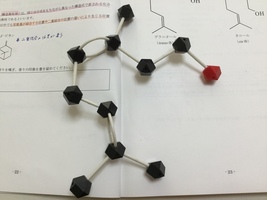

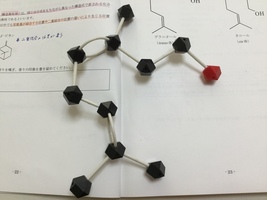

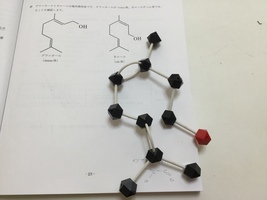

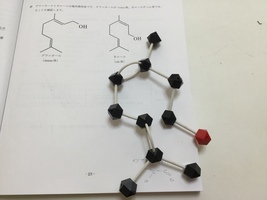

模型で作ってみました。

trans体。(ゲラニオール)

cis体。(ネロール)

赤で表したOH基の付いている向きが違いますよね。

赤で表したOH基の付いている向きが違いますよね。

一般的にcis体の方が、「良い香り」とされているそうです。

…しかし、こんなグッズが売っているんですね。

ホント、化学の授業みたい…。

「立体異性体」のうち、もう一つ、芳香分子に関係するものがあって、それが「光学(鏡像)異性体」。

芳香分子ではテルペン系に特有の異性体です。

「不斉炭素原子(=炭素原子に結合する原子や原子団が4つとも異なる炭素原子)の存在により生じる異性体」で、互いに鏡に映したような関係になります。

たとえて言えば、右手と左手の関係。

モノテルペン炭化水素のリモネンを例に説明されました。

d−リモネンは、旋光度が右回り(時計回り)で、+に帯電。l−リモネンは、旋光度が左回り(反時計回り)で−に帯電。

d−リモネンの固有作用は、肝臓強壮作用、腎臓刺激作用、蠕動(ぜんどう)運動促進作用、血圧降下作用がありますが、l−リモネンには、固有作用はありません。

d−リモネンが多い精油は柑橘系で、レモン、オレンジ・スイート、ベルガモットなどです。

逆にl−に固有作用がある例としてはl−メントール。モノテルペンアルコール類です。

l−メントールの固有作用には、血管収縮作用、鎮痛作用、肝臓強壮作用、筋肉弛緩作用があります。

l−メントールが多い精油は、ペパーミントです。

あとは、「極性」の話。

共有結合している分子内に電気的な偏り(電荷の偏り)があるもの、イオン化していたり、水酸基(OH基)が多くて水に親和性のあるものを「極性がある」と言い、極性がないものを「無極性」と言うそうです。

一般的に、極性のあるもの同士、ないもの同士は混じりやすく、極性のあるものとないものは混じりにくいようです。

メ一杯、化学のお勉強、でした。

画像は、富良野の富田ファームで見かけた、ハンギングバスケット。

アロマオイル

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson1(3)

2017/07/19

昨日のアロマの講義は、Lesson1の残り少しと、Lesson2に少し入った内容でした。

Lesson1の残り少し、の部分は、「植物が精油成分を作る理由」です。

これがなんとも興味深いお話でしたので、今日はこれをレポートしたいと思います。

「植物が精油成分を作る理由」として、

・花粉媒介動物の誘引

・食害動物の防御

が、まず挙げられていました。

「花粉を運んでくれる虫」などを誘うような香りを放ったり、花や葉っぱを食べてしまうような虫や動物などが避けて通るように、そういった輩が嫌うような匂いを出したり…ということです。

これらはまあ、なんとなくわかります。続いて、

・アレロパシー(他感作用)として

アレロパシーの説明として、中田先生が例に挙げられたのは「桜の葉」の匂いです。

桜葉の匂いはクマリンという成分の匂いだそうですが、これは葉が傷つくすることによって出るそうです。

普通の状態の時には出ないそうで、これによって「今、自分は、傷ついた状態にあるよ」と周囲の仲間に「知らせて」いるそうなのです。

「傷ついている状態」など、植物にとっては良くないことで(腐っている、ということだから)、そういった自分の状態を「匂いでもって発信」することで、周囲の仲間に、「気をつけろ!」と注意を促しているそうなのです。

同時にその匂いでもって虫を寄せ付けないことで親木を守り、他の植物の生育を妨げることで、テリトリーを守っているそうなのです。

なんとまあ、びっくり!ですよね。

「まさしく他の仲間と『共存』しているのですね!」と私は叫んでしまいました…。

そうみたいです。

植物は動物と違って、「動かないこと」「自分で生きていくための栄養を作り出すこと」を選択したのですが、でも!「仲間とともに生きていくこと」は一緒なのですね。

さらに

・抗菌・防虫作用として

ですが、この例としては、森林浴の話をされました。

「森の成分」(=フェトンチッド)というものがあるらしいのですが、これはテルペン類の「αピネン」の香りで、これは虫が嫌う匂いでもあるそうで、天然の虫除け剤なんだそうです。

あとは、

・植物間コミュニケーションとして

・紫外線吸収作用・抗酸化作用として

「植物間コミュニケーション」とは、たとえば、一つの花が咲いたら次々と咲くのは、咲く時期を香りで促している、ということがあるそうです。

「紫外線吸収作用」があるのは、ベンゼン環を有する「(芳香族)フェノール類」で、「抗酸化作用」は、「ポリフェノール」。「ポリ」は「2つ以上」という意味だから、「フェノール類」が多く連なったもの。

こんなお話をしても、さっぱりわかりませんよね。

えっと、「芳香族アルデヒド類」が多く含まれている精油は「シナモン・カッシア」。「フェノール類」が多く含まれている精油は「オレガノ」と「クローブ」でした。

「ポリフェノール」は赤ワインなどに多く含まれるものでしたよね。

老化は「酸化作用」なので、「抗酸化作用」があると、老化を防ぐ、ということになります。

今回のトピックは「植物の共存を、精油を作ることでも確認できる」ということでした。

画像は、この前旭川まで飛行機で飛んだ時のもの。翼を撮るのが相変わらず好きみたいです。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

正確に書かれているというだけではあまり役に立たない〜「折々のことば」鷲田清一 #3114〜

折々のことば。2024年6月13日の津野海太郎の言葉。マニュアルとか手引き書のたぐいは、たんに正確に書かれてい

正確に書かれているというだけではあまり役に立たない〜「折々のことば」鷲田清一 #3114〜

折々のことば。2024年6月13日の津野海太郎の言葉。マニュアルとか手引き書のたぐいは、たんに正確に書かれてい

-

今度急にいなくなる時は 何もいらないよ〜宇多田ヒカル「Letters」〜

昨日は朝早くから「キッチンお片付け」のために、ものを全部、ダイニングに敷いたレジャーシートの上に出す作業をして

今度急にいなくなる時は 何もいらないよ〜宇多田ヒカル「Letters」〜

昨日は朝早くから「キッチンお片付け」のために、ものを全部、ダイニングに敷いたレジャーシートの上に出す作業をして

-

自分で解決できない問題を他人にパス〜「折々のことば」鷲田清一 #3101〜

折々のことば。2024年5月30日の田内学の言葉。「お金を払うというのは、自分で解決できない問題を他人にパスし

自分で解決できない問題を他人にパス〜「折々のことば」鷲田清一 #3101〜

折々のことば。2024年5月30日の田内学の言葉。「お金を払うというのは、自分で解決できない問題を他人にパスし

-

完璧な選択なんてない〜「折々のことば」鷲田清一 #3103〜

折々のことば。2024年6月1日の山口雅俊の言葉。「完璧な選択なんてない だからとりあえず選ぶ とりあえず選ば

完璧な選択なんてない〜「折々のことば」鷲田清一 #3103〜

折々のことば。2024年6月1日の山口雅俊の言葉。「完璧な選択なんてない だからとりあえず選ぶ とりあえず選ば

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休