- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- アロマオイル

沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

体質改善のアロマオイルを作る〜ナード・アロマインストラクターコース〜

2017/10/27

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson3(1)〜精油の芳香性分類の基本〜

2017/08/25

昨日の、ナードジャパン認定校メディカアロマでのインストラクターコースの講義は、まるで化学の授業でした。

遠い昔に「化学 I」をひたすら頑張った(「化学II」の名目で「化学I」を学ばされたような…)文系生徒としては、なかなか手強い。

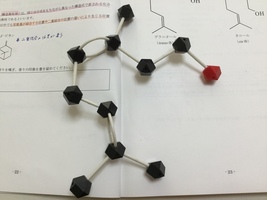

「精油に含まれる芳香分子は、炭化水素か、炭化水素の骨組みに官能基の付いた分子」と言われても…、「官能基」につまずくわけです。

官能基とは「有機化合物の分子内に存在し、化合物の特徴的な反応性の原因となるような原子又は原子団」ということですが、…すでに「官能基」という用語に、居心地の悪さを感じたりします。

…そもそも「用語」が落ち着いて私の中に入ってこない…というのを実感します。

「炭化水素か、炭水化物の骨組み」=「骨格」に3つあって「テルペン系」(=イソプレン骨格)「芳香族」(=ベンゼン環骨格)「脂肪族」(=鎖状骨格)。こちらを横軸に取ります。

(イソプレンはC5H12の分子式を持つもので、通常は単独で存在せず、2つ以上が結合して存在しているそうです。)

縦軸は「官能基」で、「官能基なし」から始まり、「水酸基−OH」「アルデヒド基−COH」「ケトン基−CO−」「カルボキシ基−COOH」「エーテル結合−O−」「エステル結合−COO–」と並びます。

これを組み合わせる訳です。

たとえば、テルペン系の「官能基なし」は「モノテルペン炭化水素類」と「セスキテルペン炭化水素類」の2つ。テルペン系の「水酸基」は「モノテルペンアルコール類」と「セスキテルペンアルコール類」と「ジテルペンアルコール類」の3つとなります。

モノ、ジ、トリ、テトラ…は1、2、3、4、だったと思うのですが、セスキって?と思いました。

(ラテン語と思い込んでいたのですが、ギリシャ語でした…。)

セスキは1.5なんだそうで、イソプレンは通常は単体では存在しないので、イソプレンが2つのテルペンをモノテルペン、3つのテルペンをセスキテルペン、4つのテルペンをジテルペンと言うそうです。

…疲れますよね。この辺でやめます。

まあ、そんな化学の授業の中にも、楽しい実習があって、昨日は「ローズの香りのボディミスト(ローション)を作りました。

・バスオイル(乳化剤)…10滴

・ローズ精油……………… 1滴

・ローズウォーター………50ml

ローズはホント高価で、1滴で260円! でも、とんでもなくいい香りに包まれます。

ローズ精油を生成するときに生まれるのが「ローズウォーター」で、その二つを組み合わせると、本来の「バラ」の香りに近いものが生まれます。

(アプリコット油で1%に希釈した「プレミアム ローズ」もありますが、それでも10mlが7800円もします。)

今日から入院する母に持たせようかな、と思います。

画像の一番左のボトルに、今回作ったボディミストが入っています。

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson2(2)〜植物から精油を取る方法〜

2017/08/19

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson2(1)

2017/07/28

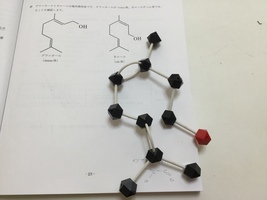

赤で表したOH基の付いている向きが違いますよね。

ナード・ジャパン インストラクターコースLesson1(3)

2017/07/19

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

大事はこれをみずから決す〜「折々のことば」鷲田清一 #3104〜

折々のことば。2024年6月2日の鶴見俊輔の言葉。小事はこれを他にはかり、大事はこれをみずから決すというのが、

大事はこれをみずから決す〜「折々のことば」鷲田清一 #3104〜

折々のことば。2024年6月2日の鶴見俊輔の言葉。小事はこれを他にはかり、大事はこれをみずから決すというのが、

-

いつか思い出に〜「折々のことば」鷲田清一 #3091〜

折々のことば。2024年5月20日のシドニー・スミスの言葉。「このことも、いつか思い出にできるかな」 シド

いつか思い出に〜「折々のことば」鷲田清一 #3091〜

折々のことば。2024年5月20日のシドニー・スミスの言葉。「このことも、いつか思い出にできるかな」 シド

-

放ったらかしのグレーゾーンの子どもたち

「発達障害」という言葉が、割と頻繁に話題にされるようになりました。この言葉自体は1963年にアメリカで法律用語

放ったらかしのグレーゾーンの子どもたち

「発達障害」という言葉が、割と頻繁に話題にされるようになりました。この言葉自体は1963年にアメリカで法律用語

-

復活の翌日

ちょっと体調がよろしくなくて。あれよあれよという間に、7月末からカウンセリングのお仕事もお休みしてしまって。丸

復活の翌日

ちょっと体調がよろしくなくて。あれよあれよという間に、7月末からカウンセリングのお仕事もお休みしてしまって。丸

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休