- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 絵本の世界

沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

絵本の世界

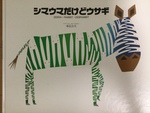

だまし絵本?〜『シマウマだけどウサギ ZEBRA+RABBIT→ZEBRABBIT』本信公久 作〜

2017/04/27

昨日は、ちょっとFacebookで疲れることあったので、今朝はちょっとほっとする絵本を。表紙の絵からしてなんだか変です。シマウマ、なんだけど、ウサギのアタマが隠れています。1988年の初版で、私は1999年10月の第14刷を買っています。「1990年ボローニャ国際児童図書展グラフィック賞受賞」と裏表紙に入っています。

うふふ。なんだか、ね。ちょっと怖い顔のネコさんになってしまいました…。

先ほどタイトルを打っていて、初めて気づきました。サブタイトルがあって、「ZEBRA+RABBIT→ZEBRABBIT」。…これはまさしく、ピコ太郎の「アポウペン」ではないですか!ピコ太郎がなんであれだけ売れたのかよくわからないけど、先人がいたんだ! という発見にちょっとびっくり。でも、ピコ太郎よりすごいのは、「Apple」と「Pen」だと何も重なりはないけど、「ZEBRA」と「RABBIT」は、最後と最初の音が重なるので、リエゾンして「ZEBRABBIT」という造語ができるんですね。「アポウペン」なら並べただけだけど。ふむふむ。

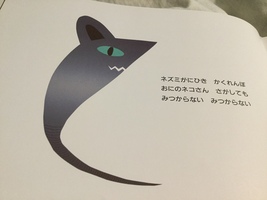

で、最初のページがネズミとネコの話。「ネズミがにひき かくれんぼ/おにのネコさん さがしても/みつからない みつからない」という言葉とともに描かれている絵は次のもの。

うふふ。なんだか、ね。ちょっと怖い顔のネコさんになってしまいました…。

というような形で、見開きページで話が終わります。それの繰り返しパターン。でも、何と何とを組み合わせるかはページごとに異なっていて、パターン化されてなくて、ホント凄い発想力だなと思います。添えられた言葉もウイットに富んでいて、素敵。

絵本の世界

モンゴルの草原に響く音〜モンゴル民話『スーホの白い馬』(大塚勇三 再話/ 赤羽末吉 画)〜

2017/04/25

小学生の時に、国語の教科書に採られていたと記憶しています。何年生だったかしら…? どこまでもどこまでも広い草原が描かれていたのが印象的で、それをもう一度見たくなって、最近になってこの絵本を買い求めました。福音館書店から発行されているもので、奥付を見れば、「1967年 発行、2007年 第112刷」となっていました。…私が買ったのは、ちょうど一年前の5月10日、でした。きっかけは、「テンゲル」という東生駒で見つけた手作り小物のお店です。モンゴルに行ったことはないけれど、モンゴル語で「青い空」を意味すると言われて、途端に「スーホ」を思い出したのでした。

馬頭琴にまつわる話です。

羊飼いのスーホは、ある時、生まれたばかりの白馬を抱きかかえて帰ってきます。

スーホは白馬を大事に育て、白馬も夜中にやってきて羊を襲おうとした狼を防いでくれるなど、兄弟のような絆が深まっていきます。

月日は飛ぶように過ぎ、ある年の春、草原一帯に知らせが伝わり、この辺りを治めている殿さまが、町で競馬大会を開き、一等になった者と娘を結婚させるというのです。周囲の勧めもあって、スーホは参加することにし、一等になりました。

けれど、スーホが貧乏な羊飼いであることがわかると、殿さまは娘婿にする約束は知らんぷりして、銀貨3枚で馬を奪おうとします。

慌てたスーホが「馬を売りにきたのではない」と断ると、家来たちに襲わせ、白馬を取り上げて帰っていきます。

スーホは、友達に助けられてやっと家にたどり着き、おばあさんの手当ての甲斐あって、何日か経つと傷は癒えますが、白馬を取られた悲しみはどうしても消えません。

一方、殿さまが白馬を見せびらかそうと馬にまたがった途端、白馬は跳ね上がり、殿さまを振り落として逃げ出します。殿さまは、家来たちに矢を射させます。背に多くの矢を受けながらも白馬は走り続け、スーホの許へと帰ってきます。

スーホは歯を食いしばって、辛いのを堪えながら、馬に刺さっている何本もの矢を抜きますが、傷口からは血が吹き出し、次の日、白馬は死んでしまいます。

悲しさと悔しさで幾晩も眠れなかったスーホは、やっとある晩とろとろと眠り込んで白馬の夢を見ます。白馬はスーホに自分の骨や革や筋や毛を使って楽器を作るように言います。「そうすれば、私はいつまでもあなたのそばに居られます。あなたを慰めてあげられます」

スーホは夢から醒めるとすぐ、楽器を作り始めます。馬頭琴です。スーホはどこに行く時にもこの馬頭琴を持っていき、奏でました。

「やがて、スーホの作り出した馬頭琴は、広いモンゴル中に広まりました。そして羊飼いたちは、夕方になると寄り集まって、その美しい音(ね)に耳を澄まし、一日の疲れを忘れるのでした。」で、終わります。

久しぶりに再会した、このお話の世界は、やはり子どもの時の記憶通り、どこまでもどこまでも広がる草原で繰り広げられていました。見開きいっぱいに描かれた構図も、記憶通りでした。そして、怪我の手当てを受けている時のスーホの様子も、記憶通り、単色の沈んだ青で描かれていました。

私の記憶の確かさに、子どもだった私はどれほどこのお話に惹かれていたのか…と思いました。子どもの頃の私は、何度読んでも、白馬が死んでしまった後のスーホに涙していたように思います。けれど同時に、馬頭琴となっていつまでもスーホのそばにいてくれる、それほどの強い絆が羨ましかった。…まあ、今の私には杏樹(アンジー)がいますけど。

楽器は、いいですね。奏でる人を癒し、聞く周囲の人をも癒す。長年習ったピアノを弾きたいとは思わなくなって久しいけど、時折、歌いたい、とは思います。…願っていれば、また、機会は訪れるかな?

絵本の世界

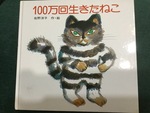

現代文の授業開きの絵本でした〜佐野洋子作『100万回生きたねこ』〜

2017/04/20

この絵本との付き合いは長いです。

続き

31年の教員生活のうち、27年ぐらいはこの絵本を使って、「現代文」の授業の最初の時間(「授業開き」と言います)に読み聞かせをしていました。

え? 高校生に絵本の読み聞かせ? と思われたでしょう?

そうなんです。女の子は喜ぶんですが、男の子の中には、バカにしたような態度を取る生徒もいました。

でも、そういうのもお構いなく拍手を貰って(というか要求して)、読み始めます。

絵本の世界

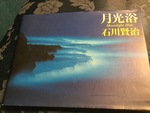

月の光だけで撮影された写真集〜『月光浴』石川賢治〜

2017/04/19

写真集です。それも「すべて満月の光だけを光源として撮影された。」と最初のページにあります。続いて最初のページには「月は、地球のただ一つの自然の衛星。地球にもっとも近い天体である。」とあります。

続き

1990年11月に第1刷の発行です。私が買い求めたのは1991年2月。もう第5刷となっていました。(よく売れたのですね。)小学館から出ています。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

大事はこれをみずから決す〜「折々のことば」鷲田清一 #3104〜

折々のことば。2024年6月2日の鶴見俊輔の言葉。小事はこれを他にはかり、大事はこれをみずから決すというのが、

大事はこれをみずから決す〜「折々のことば」鷲田清一 #3104〜

折々のことば。2024年6月2日の鶴見俊輔の言葉。小事はこれを他にはかり、大事はこれをみずから決すというのが、

-

いつか思い出に〜「折々のことば」鷲田清一 #3091〜

折々のことば。2024年5月20日のシドニー・スミスの言葉。「このことも、いつか思い出にできるかな」 シド

いつか思い出に〜「折々のことば」鷲田清一 #3091〜

折々のことば。2024年5月20日のシドニー・スミスの言葉。「このことも、いつか思い出にできるかな」 シド

-

放ったらかしのグレーゾーンの子どもたち

「発達障害」という言葉が、割と頻繁に話題にされるようになりました。この言葉自体は1963年にアメリカで法律用語

放ったらかしのグレーゾーンの子どもたち

「発達障害」という言葉が、割と頻繁に話題にされるようになりました。この言葉自体は1963年にアメリカで法律用語

-

復活の翌日

ちょっと体調がよろしくなくて。あれよあれよという間に、7月末からカウンセリングのお仕事もお休みしてしまって。丸

復活の翌日

ちょっと体調がよろしくなくて。あれよあれよという間に、7月末からカウンセリングのお仕事もお休みしてしまって。丸

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休