- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 絵本の世界

沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

絵本の世界

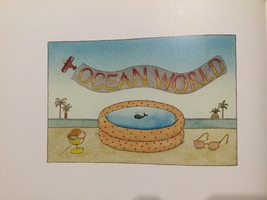

そこがあなたの生きていく場所〜『オーシャン ワールド』ピーター・シス作〜

2017/08/20

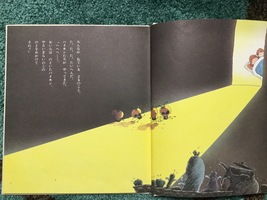

今朝は、どういういきさつで買ったのか、まるで思い出せないけど手元にある絵本を紹介します。

それから、絵葉書の裏の言葉があって…

あ、これって、絵葉書の表裏だったんだ!と発見して。

海に帰される日が来たのね。

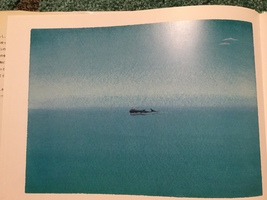

ピーター・シスという人の作品、『オーシャン ワールド』です。

1995年に第1刷がブックローン出版から出ています。

あ、子どもの生まれた年ですね。…じゃあ、いつか子どもに、と思って買ったんだろうか。

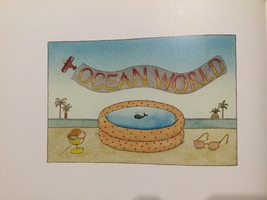

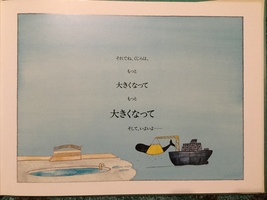

ほとんど言葉がない絵本です。

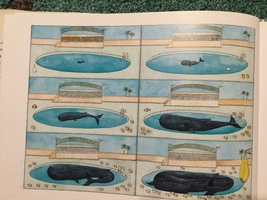

表紙絵からして、たくさんの鯨のコマ取りのような絵。

…なんとなく、クジラの話かなあと思ってページを繰ると…子ども用家庭簡易プールの中に小さなクジラがいて…、

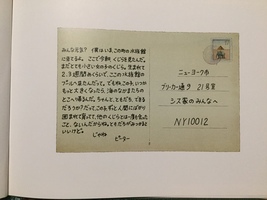

それから、絵葉書の裏の言葉があって…

あ、これって、絵葉書の表裏だったんだ!と発見して。

どうやら、町の水族館に、生後2、3週間の小さい女の子のクジラが来ているようで。

この子は将来、海に帰されることがわかって。

ピーターは、ちょっと心配しているんだね。「ちゃんと、ともだちできるだろうか?」って。

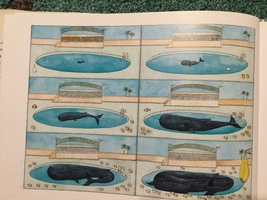

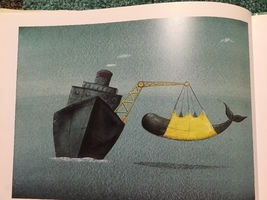

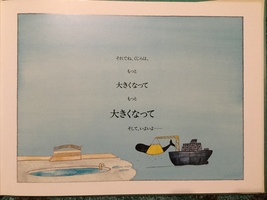

で、小さいクジラの女の子は、どんどん大きくなり…

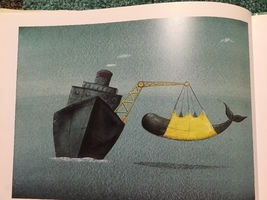

海に帰される日が来たのね。

いろんなものと出会い、…それは、お月さまとも、お日さまとも。

生きているものとも、生きてないものとも。

…そして、一頭のクジラと出会う。

ああ、なんとかやっていけそうだね、というところで終わります。

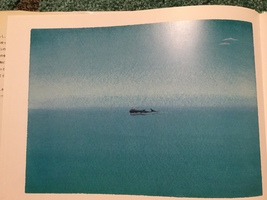

大海原は大きくなったクジラも小さく見えるほど広くて、でも、そこがあなたの生きていく場所、なんだね。

町の水族館は、小さなクジラを保護することはできても、生きる場所ではない。

そうそう。とうなづく私がいる一方で、ちょっと、淋しがっている私がいます。

…一週間居た子どもが明日、戻ります。

絵本の世界

クレーの絵に詩を添える〜『クレーの絵本』谷川俊太郎〜

2017/08/16

本の帯には「Art & Poem 響きあう絵と言葉のおくりもの」とあります。

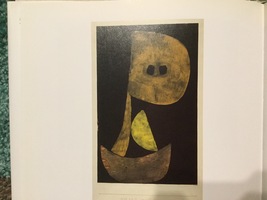

13 「まじめな顔つき」(1939)

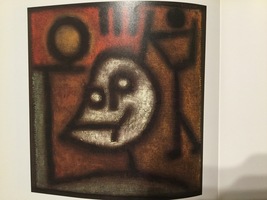

35 「死と炎」(1940)

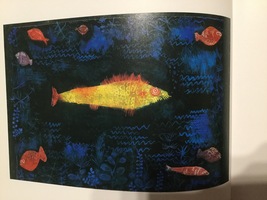

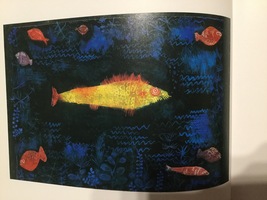

37 「黄金の魚」(1925)

講談社から1995年に第1刷が出ています。私が持っているのは1999年の第12刷。

パウル・クレー(1979−1940)の絵に谷川俊太郎が言葉を添えて、美しい詩絵本となりました。

クレーは音楽教師の父と声楽家の母、三歳年上の姉の四人家族の長男として、恵まれた環境に育ち、4歳で祖母から絵を、7歳でバイオリンを始めたそうです。ナチスによる迫害と、皮膚硬化症という奇病に苦しみながらも、目覚ましい創作活動を展開し、1940年6月、療養先の病院にて永眠。

絵と音楽と詩にあふれた生涯だった、と奥付の紹介にありました。

いくつかの、目に留まった詩と絵を紹介したいと思います。

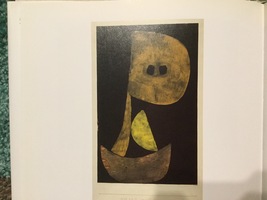

13 「まじめな顔つき」(1939)

まじめなひとが

まじめにあるいてゆく

かなしい

まじめなひとが

まじめにないている

おかしい

まじめなひとが

まじめにあやまる

はらがたつ

まじめなひとが

まじめにひとをころす

おそろしい

この絵本の13番目の絵と、それに添えられた詩です。

昨日は8月15日、終戦記念の日でした。

それで、多分、目に留まったかと思います。

「かなしい」「おかしい」「はらがたつ」「おそろしい」といった感情を表す言葉。

一般的には詩では用いない言葉です。

悲しい時に「悲しい」と表現するのではなく「悲しい」情景を描写する、というのが「詩の作法」だからです。

けれど、あえて詩人はこの言葉を持ってきました。しかも、ひらがな表記で。

すると、どうでしょう?

「まじめなひとが/まじめにあるいていく」その姿が、滑稽で、そして妙に物哀しく、情景として浮かんできます。

「かなしい」は「悲しい」でも「哀しい」でも「愛しい」でもいいわけで。

どんな風に感じるかは、読み手に委ねられています。

漢字文化をベースにして、和語の持つ響きで奥行きを持たせた試みだと思います。

最後の連は、そういった「普通の人」が「普通に」人が殺せる恐ろしさを訴えていると思います。

そのような狂気に走るムードにならないよう、踏ん張らないといけないと私は感じています。

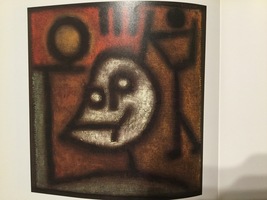

35 「死と炎」(1940)

かわりにしんでくれるひとがいないので

わたしはじぶんでしなねばならない

だれのほねでもない

わたしはわたしのほねになる

かなしみ

かわのながれ

ひとびとのおしゃべり

あさつゆにぬれたくものす

そのどれひとつとして

わたしはたずさえてゆくことができない

せめてすきなうただけは

きこえていてはくれぬだろうか

わたしのほねのみみに

1940年というと、クレーが亡くなった年ですね。

死の影を感じていたのでしょうか。妙に絵が暗いです。

それに反応してか、谷川俊太郎はこのような詩を添えました。

ボイスアートのまやはるこ先生が、「死んでいくときの描写は、『かぐや姫』のアニメ映画で上手に描かれていたと思う。あんな風に、だんだんとこの世での記憶がなくなって、感情が消えていって、無表情になる」と言われていたのを思い出します。

そうなんでしょうね。記憶を手放すから、感情の起伏もなくなり、何も感じなくなって、やっと「執着」から解放されるのかもしれません。

わたしの好きだったものは「そのどれひとつとして/わたしはたずさえていくことができない」と知りつつ、それでも、と願うのですね。

「せめてすきなうただけは/きこえていてはくれぬだろうか/わたしのほねのみみに」

それが「私」の残像となることを願ってしまう。かくも「私」から離れることは難しい。

37 「黄金の魚」(1925)

おおきなさかなはおおきなくちで

ちゅうくらいのさかなをたべ

ちゅうくらいのさかなは

ちいさなさかねをたべ

ちいさなさかなは

もっとちいさな

さかなをたべ

いのちはいのちをいけにえとして

ひかりかがやく

しあわせはふしあわせをやしないとして

はなひらく

どんなよろこびのふかいうみにも

ひとつぶのなみだが

とけていないということはない

最後は、表紙絵となっている「黄金の魚」です。

生きているということが、そもそも他の命をいただいていることで。

それを考えると、確かに、手放しで喜べるものなど、何ひとつないのかもしれない。

始まりがあれば終わりがあって。人との出会いもそう。

出会いがあれば、別れもあって。

そういえば、「出会いは選べないけど、別れは選べる」というようなことを聞いたことがあるような。

出会いは偶然に始まるけど、別れは…どんな別れ方をするかは、自分の意志で選べる、と。

「突然の失恋もあるから、それは違うよ」と言われそうだけど、でも、その場合だって、いろんな別れの兆候を「見ないふり」「気づかないふり」をしてきた自分がいるのだと思う。

でも…出会いも本当は自分の意志かもしれない。

会ったとしても、心動かされないと「出会えない」。

心動くためにはほんの少しでも、心に「余裕」というか…「余白」がないと、他の人が入ってこれない。

その「余白」をその人のために作ったのは自分、ではないだろうか。…という気がしてる。

どんなことも「私」が望んだこと、なのね。

ならば、今からは何を望もうか、と考えよう。

どんな今日を、どんな未来を創ろうかって考えよう。

亡くなる年まで絵を描き続けたクレーの存在は、私が何によって立つのか、を思い起こさせてくれました。

絵本の世界

ほのぼの世界〜『にゃーご』宮西達也 作・絵〜

2017/08/09

今朝はちょっとすっとぼけていて、ほのぼのする絵本を。宮西達也作・絵の『にゃーご』です。

ねずみの学校風景。

「しばらくして さんびきが きがつくと、みんな いなくなっていました。

「にゃーご

にゃーご!とできるだけ怖い顔で叫んだんだけど…

そしたらこねずみどもは、おんなじように「にゃーご」「にゃーご」「にゃーご」って叫んで、

すずき出版から、1997年初版第1刷が出ています。

私の持っているのは2014年の第29刷。

確か…この作品は子どもが小学校2年生ぐらいの時の国語の教科書に採用されていて、「本読み」の宿題で、子どもが読むのを聞いていて知った、と思います。

絵本として出ているのを知らなくて、街の本屋さんで見かけて、懐かしくなって、つい手に取った記憶があります。

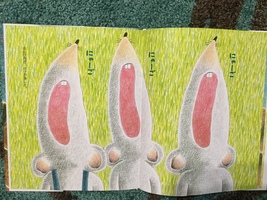

なんだか怖〜い感じの猫の顔が大写しになった表紙絵。

ページを繰ると…

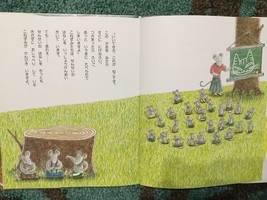

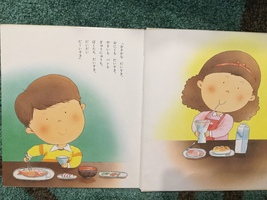

ねずみの学校風景。

「『いいですか、これが ねこです。

このかおを みたら すぐに にげなさい。

つかまったら さいご、あっというまに たべられてしまいますよ。』

こねずみたちは、せんせいのはなしを いっしょうけんめい きいています。

でも…あれえ…

せんせいのはなしを ちっとも きかずに おしゃべり している こねずみが さんびき いますよ。」

まあ…ね。どこにでもいるわね。話を聞かないでおしゃべりしてる輩が3匹ぐらい。

いえ、もっと多いかもしれない。

で、置いてけぼりを食うんです。

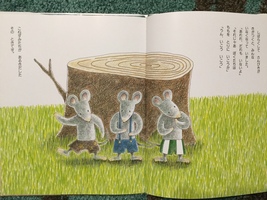

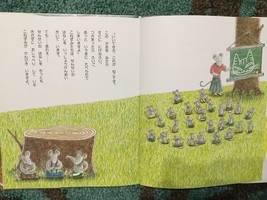

「しばらくして さんびきが きがつくと、みんな いなくなっていました。

でも!全然めげません。

「『あれえ だれも いないよ』

『それじゃあ ぼくたちは ももを とりに いこうか』

『うん、いこう いこう』

あっけらんとしたものです。こねずみたちが歩き出したその時、

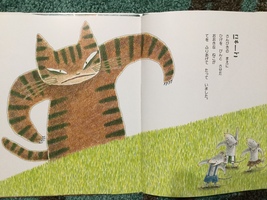

「にゃーご

さんびきの まえに ひげを ぴんとさせた おおきな ねこが てをふりあげて たっていました。」

まあ!どうしましょう。…だから言わんこっちゃない! 先生の話をまるで聞いてなかったから、こんな怖い目に。

…と思っていたら、こねずみたちの様子が変。

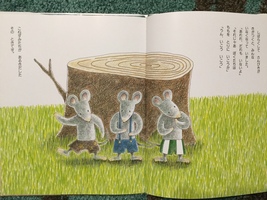

3匹はかたまってひそひそ声で話し始めるんですが、どうやら「猫」ってわかっていなくて、で、聞くんです。「おじさん、だあれ?」

戸惑った猫が答えられないでいると、こねずみたちがもう一度、元気よく「おじさん だあれ?」って聞くものだから、猫はつい「た、たまだ」と答えてしまって。

こねずみたちは、たまおじさんに、桃を取りに行こう!と誘います。

猫は、桃を食べてからでも遅くはない、と話に乗ります。

猫はこねずみたちを背中に乗せて桃の木の方へ走っていき…、桃を食べ…、残った桃を1つずつ持って、またこねずみたちを背中に乗せて帰っていきます。

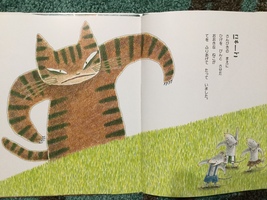

途中、ぴたっと止まって、

にゃーご!とできるだけ怖い顔で叫んだんだけど…

そしたらこねずみどもは、おんなじように「にゃーご」「にゃーご」「にゃーご」って叫んで、

「『へへへ…たまおじさんと はじめて あったとき、 おじさん にゃーご!って いったよね。

あのとき、おじさん こんにちは! っていってたんでしょう。そして いまのにゃーごが さよなら なんでしょ』」

なんて言って。

さらに、持って帰った桃をひとり1個ずつ分けて、「ぼくはいもうとに」「ぼくはおとうとに」お土産だって言ってたのに、猫に子どもが4人いると知ったら、こねずみどもはみんな、じゃ、1個じゃ足らないね、と言って4個全部をくれたのです。

…もうこうなると、こねずみたちを食べられませんよね。

おまけに「おじさーん、また行こうね」なんて言われたりして。

ため息ついて、猫は退散します。

まあ、ね。先生の話を聞いていなかったばかりに助かった!というのは笑えます。

「たま」なんて、名乗ったばかりに個別の関係ができちゃって。

(鶏なんかも、いずれ絞め殺すのがわかっている時には、名前をつけちゃダメっていうの、聞いたことあります。…辛くなるのですね。)

でも、ちょっとほのぼのします。

こんな世界があってもいいような、今朝の気分です。

絵本の世界

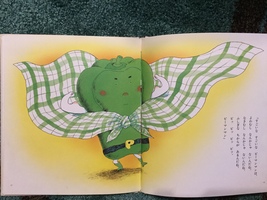

七五調のリズムに乗って〜『グリーンマントのピーマンマン』さくらともこ作/中村景児 絵〜

2017/08/06

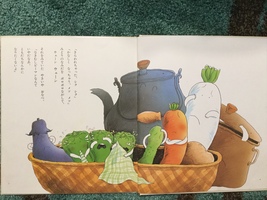

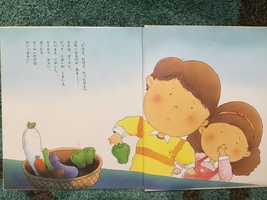

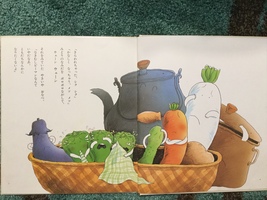

ピーマンが、グリーンのチェックのマントをたなびかせて、空を飛んでいる表紙絵です。

「『おさかな だいすき。

…で、泣くんですね。

「みんなが ねている よるのこと。

まあ…いつのまに。

子どもたちに、ピーマンもだーいすき!って言ってもらえるのですね。

「ピーマンマン」って「マン」がひとつ余計? とか思いながら、ページを繰ると…

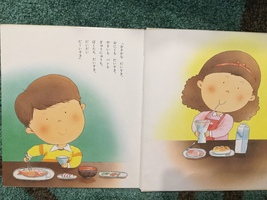

「『おさかな だいすき。

おにくも だいすき。

やさいも パンも

ぎゅうにゅうも、

ぼくたち だいすき。

だいだい だーいすき。』」

って言って、ご機嫌な顔で食べてる女の子、男の子。

「『だけど、だけど、 たったひとつ きらいなものが ある…。

それは、ピーマン。

だって においが くさいよ。 たべると にがいし、ピリピリ からい。

ぼくたち ピーマンだけは だいっきらい』」

おやおや。牛乳だってだいすきって言ってたのに、ピーマンだけはダメ、ですかあ…。

…で、泣くんですね。

「『嫌われちゃった、シク シク』

『かなしくなっちゃう、メソ メソ』みどりのなみだをポロポロながして、ウェーンウェーン。

それをみていた やさいや おなべ。

『なきむしピーマンなんて いやだなあ。 ともだちなんかに なりたくないよ。』」

ああ!最悪です。他の野菜にまで嫌われちゃった…。

ところが…

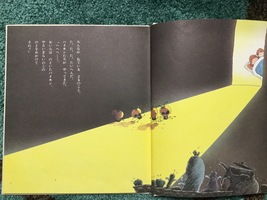

「みんなが ねている よるのこと。

た、た、た、たいへんだ。

バイキンたちが やってきた。

『へへへ…。おいらはのどいたバイキン。やさいぎらいの子の のどをめがけて それ!』」

まあまあ、大変! 野菜たちも、お鍋たちもブルブル震えているばかり。

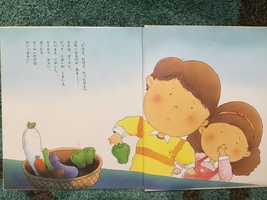

「みんなにおされた そのひょうし、ピーマンがスポッととびだした。」

すると…、

「『ぺっぺっ、からくて しびれちゃう』『ムッ、ムッ、くさくてめがまわるー!』とバイキンども。」

見事追い払うのですね。

「『すごいな すごいな ピーマンマンは、よわむし なんかじゃ ないんだね。

なきむしなんかじゃないんだね。ふしぎなちからがあるんだね。

ピッピッピッピッ ピーマンマン。』」

まあ…いつのまに。

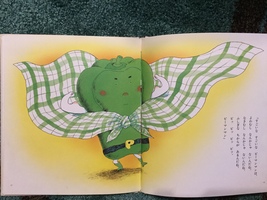

嫌われて、悲しくなって、涙を拭いていたはずの布巾をマントにしちゃったりして、ガッツポーズ。

すっかり自信をつけたピーマンマンは、「はらいたバイキン」が来た時にもやっつけてくれるのです。

あ、「ピーマンマン」って「ウルトラマン」とかの「マン」でしたか。

で、最後は、

子どもたちに、ピーマンもだーいすき!って言ってもらえるのですね。

まあ、ね。偏食をなんとかしようっていう意図はいっぱい見えているんですけれど、ね。

「しつけ絵本」的ですけれど、まあ、いいか、と思うのは、言葉のリズムがとってもいいこと。

基本「七五調」のなだらかな語調に乗せて、それが難しい時には「ピッピッピッピッ ピーマンマン」なんて、ちゃんと、言葉遊び的なリズムに乗せて。

読んでいても、聞きていても、心地良い。

この絵本は、子どもが保育園の時に気に入って、借りて帰ったのが購入のきっかけです。

それでも嫌いな子は嫌い!って言うかもしれませんが、ピーマンの「働き」もちょっと横目で見ておくのもいいかなあと思います。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

大事はこれをみずから決す〜「折々のことば」鷲田清一 #3104〜

折々のことば。2024年6月2日の鶴見俊輔の言葉。小事はこれを他にはかり、大事はこれをみずから決すというのが、

大事はこれをみずから決す〜「折々のことば」鷲田清一 #3104〜

折々のことば。2024年6月2日の鶴見俊輔の言葉。小事はこれを他にはかり、大事はこれをみずから決すというのが、

-

いつか思い出に〜「折々のことば」鷲田清一 #3091〜

折々のことば。2024年5月20日のシドニー・スミスの言葉。「このことも、いつか思い出にできるかな」 シド

いつか思い出に〜「折々のことば」鷲田清一 #3091〜

折々のことば。2024年5月20日のシドニー・スミスの言葉。「このことも、いつか思い出にできるかな」 シド

-

放ったらかしのグレーゾーンの子どもたち

「発達障害」という言葉が、割と頻繁に話題にされるようになりました。この言葉自体は1963年にアメリカで法律用語

放ったらかしのグレーゾーンの子どもたち

「発達障害」という言葉が、割と頻繁に話題にされるようになりました。この言葉自体は1963年にアメリカで法律用語

-

復活の翌日

ちょっと体調がよろしくなくて。あれよあれよという間に、7月末からカウンセリングのお仕事もお休みしてしまって。丸

復活の翌日

ちょっと体調がよろしくなくて。あれよあれよという間に、7月末からカウンセリングのお仕事もお休みしてしまって。丸

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休