- ホーム

- コラム

- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

- 絵本の世界

沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。

あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。

絵本の世界

ビアトリクス・ポター生誕150周年 ピーターラビット展

2017/05/11

子どもの下宿に泊まった日、「明日は何時に出るの?」と聞いたら、「1時間目からだから8時過ぎ」と。

美術館敷地内のカフェ。

展示館までの道に、いたるところに動物たちが!

子どもの1限目の授業にくっついて行って、一緒に授業を受けようかと思ったのですが(生来の好奇心がむくむくと湧き上がって、経済学の授業ってどんなかなぁと思って)、子どもが嫌そうな顔をしたので、おとなしくやめることにしました。

それで、アストラムラインの駅で別れたのですが、さて、どうしたものかと思っていたら、吊り広告で「ピーターラビット展」が案内されていて、行くことにしました。

ピーターラビットの作者は女性で、最後は広大な土地を環境保護のためのナショナル・トラストに寄付した…ことぐらいしか、知りませんでした。以下は、会場で購入した図録の解説からの抜粋です。

ピーターラビットのお話は、作者ビアトリクスの最後の家庭教師だったアニーの、病気の息子に宛てた一枚の絵手紙から始まりました。「ノエル君へ あなたに、なんて書いたら良いのか分からないので、4匹の小うさぎの話をしましょう」1893年、ビアトリクス27歳の頃でした。

手紙に書かれた物語を他の子どもたちのためにも出版すべきだと考えたのは、ノエルたち8人の母アニーで、大切に保管していた手紙をビアトリクスに送り返しました。

絵本より先に彼女の描いたクリスマスカードが販売されていた(1890年)のですが、絵本はなかなか出版を引き受けてもらえず、最初は自費出版で数百冊を作り、1902年にようやくフレデリック・ウォーン社から『ピーターラビットのおはなし』が出版されました。

母ヘレンはビアトリクスが40歳になるまで、独裁的できわめて支配的であった上に、子どもが社会的に身分の低い人と結婚することを許さない人だったようです。

ビアトリクスの母に対する服従心は強いものだったようですが、そこから逃れることができたのは、イマジネーションの世界と暗号日記の中においてだけでした。(彼女が15歳から31歳まで書いた暗号日記が初めて解読されたのが1958年)

フレデリック・ウォーン社を訪問しているうちに、ビアトリクスは編集者のノーマン・ウォーンと知り合います。やがて1905年に、ノーマンは当時39歳のビアトリクスに手紙で結婚を申し込みます。両親はビアトリクスがこの求婚を受け入れること、そして婚約を公表することを許しませんでした。

1ヶ月後、ノーマンは悲劇的なことに急性白血病で亡くなってしまいます。ビアトリクスは自分の出版の収入と叔母からのわずかな相続金で、湖水地方にあるヒルトップ農場を購入しました。そこは子どもの頃、夏に過ごしていた場所の近くでした。

その後、農場での生活に関心を持つようになったビアトリクスは、周辺の農場も買い取っていきます。その時に知り合った弁護士ウイリアム・ヒーリスから1912年に求婚され、両親に隠し続けますが、1913年に47歳で結婚します。(ウイリアムは43歳)

美しい湖水地方は、産業革命を拒んできた場所であり、ワーズワース他「湖の詩人たち」と呼ばれていた英国詩人たちのグループがそこに住んでいました。後に、偉大な美術評論家で、今日で言うところの環境保護、持続可能性、手工業を推奨した社会工学者でもあったジョン・ラスキンが1871年に移り住んできました。彼はオクタヴィア・ヒルとともに不動産に投資し、貧しい人々に貸し出して、彼らの自立と自己改革を求めました。(ヒルは1895年にナショナル・トラスト設立者のひとり)

ビアトリクスはナショナル・トラストに参加し、1943年に亡くなった時には、彼女が所有する湖水地方の土地は、彼女の写真と水彩画とともにナショナル・トラストに遺贈されました。

ビアトリクス・ポターは自分のことをフェミニストだとは思っていなかった(女性の権利運動、婦人参政権者には反対だった)とありますが、でもその生き方は、女性が自分で働いて賃金を手にして、親の価値観とは異なる自分の価値観を貫いて…と、女性の自立を実現する人生だったと思います。

いろいろと制約があり、大変な人生であるにもかかわらず、一歩一歩、自分の歩みを進めているところが凄いなあと思います。47歳で結婚、というのも、いくつになっても、新しいことにチャレンジできる人だったのですね。

思わぬ「拾い物」をしたようで、いい時間を過ごしました。

美術館敷地内のカフェ。

展示館までの道に、いたるところに動物たちが!

絵本の世界

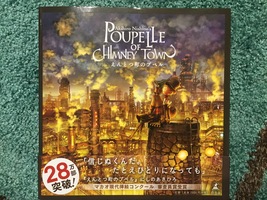

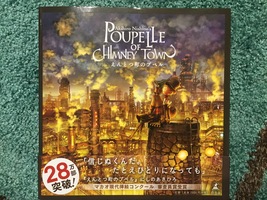

にしのあきひろ作『えんとつ町のプペル』

2017/05/07

4月の末に、午後からの予定が詰まっているにもかかわらず、ちょっと遠いなあと思える葛城市まで、絵本の原画展を見に行ったのは、ネットで『えんとつ町のプペル』が無料公開されているのを見たからです。

会場で用意してあった、「消しゴムハンコ」。

ちょっとだけ見せるのは、アマゾンでもよくあるけれど、全部を無料公開するなんて、聞いたことなかった。

それは、お金がなかったら読めないの? という子どもたちの声に突き動かされてのことだったそうです。

けれど、よくしたもので、そういった心意気に賛同する人たちが本を買い、結局売り上げは落ちていないそうな。

すぐさま本を買おうとしたけど、原画展があるならその時に買おうと思い直しました。

さて、お話は、4000メートルの崖に囲まれて、外の世界を知らない町が舞台です。町はえんとつだらけで、煙だらけで、町の人たちは青い空も輝く星も知らないのです。

そんなある日、「ゴミ人間」がどこからかやってきて、町中の人から嫌われます。

そんな中、少年ルビッチが「ゴミ人間」に話しかけてきて、「プペル」という名を付け、毎日一緒に過ごすようになります。

少年ルビッチはプペルに、亡くなった漁師の父が話してくれた「ホシ」の話をします。

そして「信じ抜くんだ。たとえひとりになっても」という父の残した言葉も。

プペルと一緒にいることで、いじめられるようになったルビッチは、ある日プペルに別れを告げます。

ふたりが会うことはなくなり、プペルはますます汚れていき…。

ある日、いじめられて変わり果てたプペルがルビッチを訪ね、用意した船に大量の風船を膨らまして取り付け、「ホシを見に行こう!」と誘います。

ふたりは船に乗り込み、…。

あんまり書くと楽しみがなくなるので、この辺りまで。

プペルの正体が最後に分かり、ちょっと涙ぐんでしまいました。カンのいい人は気づいたかもしれませんね。ハロウィンにまつわらせてのストーリー展開となっています。

画像は大阪で開かれる「えんとつ町のプペル展」のチラシ。会場でもらいました。

会場で用意してあった、「消しゴムハンコ」。

絵本の世界

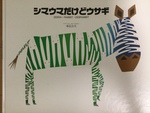

だまし絵本?〜『シマウマだけどウサギ ZEBRA+RABBIT→ZEBRABBIT』本信公久 作〜

2017/04/27

昨日は、ちょっとFacebookで疲れることあったので、今朝はちょっとほっとする絵本を。表紙の絵からしてなんだか変です。シマウマ、なんだけど、ウサギのアタマが隠れています。1988年の初版で、私は1999年10月の第14刷を買っています。「1990年ボローニャ国際児童図書展グラフィック賞受賞」と裏表紙に入っています。

うふふ。なんだか、ね。ちょっと怖い顔のネコさんになってしまいました…。

先ほどタイトルを打っていて、初めて気づきました。サブタイトルがあって、「ZEBRA+RABBIT→ZEBRABBIT」。…これはまさしく、ピコ太郎の「アポウペン」ではないですか!ピコ太郎がなんであれだけ売れたのかよくわからないけど、先人がいたんだ! という発見にちょっとびっくり。でも、ピコ太郎よりすごいのは、「Apple」と「Pen」だと何も重なりはないけど、「ZEBRA」と「RABBIT」は、最後と最初の音が重なるので、リエゾンして「ZEBRABBIT」という造語ができるんですね。「アポウペン」なら並べただけだけど。ふむふむ。

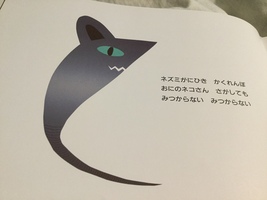

で、最初のページがネズミとネコの話。「ネズミがにひき かくれんぼ/おにのネコさん さがしても/みつからない みつからない」という言葉とともに描かれている絵は次のもの。

うふふ。なんだか、ね。ちょっと怖い顔のネコさんになってしまいました…。

というような形で、見開きページで話が終わります。それの繰り返しパターン。でも、何と何とを組み合わせるかはページごとに異なっていて、パターン化されてなくて、ホント凄い発想力だなと思います。添えられた言葉もウイットに富んでいて、素敵。

絵本の世界

モンゴルの草原に響く音〜モンゴル民話『スーホの白い馬』(大塚勇三 再話/ 赤羽末吉 画)〜

2017/04/25

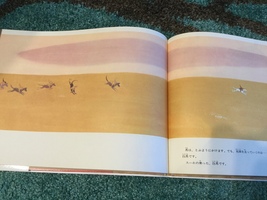

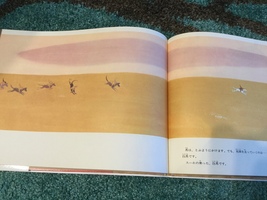

小学生の時に、国語の教科書に採られていたと記憶しています。何年生だったかしら…? どこまでもどこまでも広い草原が描かれていたのが印象的で、それをもう一度見たくなって、最近になってこの絵本を買い求めました。福音館書店から発行されているもので、奥付を見れば、「1967年 発行、2007年 第112刷」となっていました。…私が買ったのは、ちょうど一年前の5月10日、でした。きっかけは、「テンゲル」という東生駒で見つけた手作り小物のお店です。モンゴルに行ったことはないけれど、モンゴル語で「青い空」を意味すると言われて、途端に「スーホ」を思い出したのでした。

馬頭琴にまつわる話です。

羊飼いのスーホは、ある時、生まれたばかりの白馬を抱きかかえて帰ってきます。

スーホは白馬を大事に育て、白馬も夜中にやってきて羊を襲おうとした狼を防いでくれるなど、兄弟のような絆が深まっていきます。

月日は飛ぶように過ぎ、ある年の春、草原一帯に知らせが伝わり、この辺りを治めている殿さまが、町で競馬大会を開き、一等になった者と娘を結婚させるというのです。周囲の勧めもあって、スーホは参加することにし、一等になりました。

けれど、スーホが貧乏な羊飼いであることがわかると、殿さまは娘婿にする約束は知らんぷりして、銀貨3枚で馬を奪おうとします。

慌てたスーホが「馬を売りにきたのではない」と断ると、家来たちに襲わせ、白馬を取り上げて帰っていきます。

スーホは、友達に助けられてやっと家にたどり着き、おばあさんの手当ての甲斐あって、何日か経つと傷は癒えますが、白馬を取られた悲しみはどうしても消えません。

一方、殿さまが白馬を見せびらかそうと馬にまたがった途端、白馬は跳ね上がり、殿さまを振り落として逃げ出します。殿さまは、家来たちに矢を射させます。背に多くの矢を受けながらも白馬は走り続け、スーホの許へと帰ってきます。

スーホは歯を食いしばって、辛いのを堪えながら、馬に刺さっている何本もの矢を抜きますが、傷口からは血が吹き出し、次の日、白馬は死んでしまいます。

悲しさと悔しさで幾晩も眠れなかったスーホは、やっとある晩とろとろと眠り込んで白馬の夢を見ます。白馬はスーホに自分の骨や革や筋や毛を使って楽器を作るように言います。「そうすれば、私はいつまでもあなたのそばに居られます。あなたを慰めてあげられます」

スーホは夢から醒めるとすぐ、楽器を作り始めます。馬頭琴です。スーホはどこに行く時にもこの馬頭琴を持っていき、奏でました。

「やがて、スーホの作り出した馬頭琴は、広いモンゴル中に広まりました。そして羊飼いたちは、夕方になると寄り集まって、その美しい音(ね)に耳を澄まし、一日の疲れを忘れるのでした。」で、終わります。

久しぶりに再会した、このお話の世界は、やはり子どもの時の記憶通り、どこまでもどこまでも広がる草原で繰り広げられていました。見開きいっぱいに描かれた構図も、記憶通りでした。そして、怪我の手当てを受けている時のスーホの様子も、記憶通り、単色の沈んだ青で描かれていました。

私の記憶の確かさに、子どもだった私はどれほどこのお話に惹かれていたのか…と思いました。子どもの頃の私は、何度読んでも、白馬が死んでしまった後のスーホに涙していたように思います。けれど同時に、馬頭琴となっていつまでもスーホのそばにいてくれる、それほどの強い絆が羨ましかった。…まあ、今の私には杏樹(アンジー)がいますけど。

楽器は、いいですね。奏でる人を癒し、聞く周囲の人をも癒す。長年習ったピアノを弾きたいとは思わなくなって久しいけど、時折、歌いたい、とは思います。…願っていれば、また、機会は訪れるかな?

絵本の世界

現代文の授業開きの絵本でした〜佐野洋子作『100万回生きたねこ』〜

2017/04/20

この絵本との付き合いは長いです。

続き

31年の教員生活のうち、27年ぐらいはこの絵本を使って、「現代文」の授業の最初の時間(「授業開き」と言います)に読み聞かせをしていました。

え? 高校生に絵本の読み聞かせ? と思われたでしょう?

そうなんです。女の子は喜ぶんですが、男の子の中には、バカにしたような態度を取る生徒もいました。

でも、そういうのもお構いなく拍手を貰って(というか要求して)、読み始めます。

関連エントリー

-

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

読むカウンセリング

ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し

-

正確に書かれているというだけではあまり役に立たない〜「折々のことば」鷲田清一 #3114〜

折々のことば。2024年6月13日の津野海太郎の言葉。マニュアルとか手引き書のたぐいは、たんに正確に書かれてい

正確に書かれているというだけではあまり役に立たない〜「折々のことば」鷲田清一 #3114〜

折々のことば。2024年6月13日の津野海太郎の言葉。マニュアルとか手引き書のたぐいは、たんに正確に書かれてい

-

今度急にいなくなる時は 何もいらないよ〜宇多田ヒカル「Letters」〜

昨日は朝早くから「キッチンお片付け」のために、ものを全部、ダイニングに敷いたレジャーシートの上に出す作業をして

今度急にいなくなる時は 何もいらないよ〜宇多田ヒカル「Letters」〜

昨日は朝早くから「キッチンお片付け」のために、ものを全部、ダイニングに敷いたレジャーシートの上に出す作業をして

-

自分で解決できない問題を他人にパス〜「折々のことば」鷲田清一 #3101〜

折々のことば。2024年5月30日の田内学の言葉。「お金を払うというのは、自分で解決できない問題を他人にパスし

自分で解決できない問題を他人にパス〜「折々のことば」鷲田清一 #3101〜

折々のことば。2024年5月30日の田内学の言葉。「お金を払うというのは、自分で解決できない問題を他人にパスし

-

完璧な選択なんてない〜「折々のことば」鷲田清一 #3103〜

折々のことば。2024年6月1日の山口雅俊の言葉。「完璧な選択なんてない だからとりあえず選ぶ とりあえず選ば

完璧な選択なんてない〜「折々のことば」鷲田清一 #3103〜

折々のことば。2024年6月1日の山口雅俊の言葉。「完璧な選択なんてない だからとりあえず選ぶ とりあえず選ば

カウンセリングルーム 沙羅Sara

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。

明けない夜はありません。

電話番号:090-7594-0428

所在地 : 生駒市元町2-4-20

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :不定休